El hombre —dice Aristóteles—, es el único de los animales que ríe. En algún punto del siglo VIII a.C., Licurgo, el mítico legislador de Esparta, mandó edificar una escultura de Gelos, el dios de la Risa.1

Nadie sabe cómo era, se ignora cuál era exactamente su función y cómo se le rendía culto. Aunque se encuentra en la esfera más baja de la jerarquía divina —debe tratarse de un espíritu, un genio o un daimon2— esa estatua se ha convertido en una especie de fetiche, un amuleto que irradia un poder misterioso.

Gelos es ‘risa’ en griego, γελως; proviene del verbo γελαω, gelao que es ‘reír’, y según el Diccionario etimológico comparte raíz con sustantivos fulgurantes como brillo y centella. De aquí emanan los términos aún corrientes de agelasta —‘el que no ríe nunca’— y uno particularmente popular: geloterapia, ‘curación por medio de la risa’.

Arqueología de la risa

Según una antigua tradición gnóstica, el cosmos fue creado por una carcajada divina. Eso dice uno de los papiros de Leiden, un documento griego-egipcio datado alrededor del siglo III d.C. Se trata de un texto sagrado donde un demiurgo, después de alabar al dios del Sol, aplaude tres veces y luego se ríe siete —«χαχαχαχαχαχαχα»—, acto con el que engendra a los siete dioses «que abarcan el Todo». Ellos son Fos Auge —Luz Brillo—; Hydor —Agua—; Nus o Hermes —Mente—; Genna —Generación—; Moira —Destino—; Cairós —Oportunidad—, y Psique —Alma.

Cuando termina su Génesis, el creador le dice a Psique: «Todas las cosas pondrás en movimiento, todas las cosas se llenarán de alegría cuando Hermes te acompañe», y fue así que «todas las cosas se movieron y se llenaron de aliento divino de manera incontenible». Si para los gnósticos la vida surgía de la risa, ¿era alegre por consecuencia? ¿De qué forma se extingue una religión tan atractiva?

La historia olvidada

En El nombre de la rosa, durante el último alegato entre Jorge de Burgos y Guillermo de Baskerville sobre la naturaleza humana o demónica de la risa, de Burgos advierte: «Si algún día alguien pudiese decir —y ser escuchado— “me río de la Encarnación…”, no tendríamos armas para detener la blasfemia». Entonces fray Guillermo recurre a la autoridad clásica para rebatirlo: «Licurgo hizo erigir una estatua de la risa», pero el otro parece minimizar su argumento: «Eso lo leíste en el libelo de Cloricio, que trató de absolver a los mimos de la acusación de impiedad y mencionó el caso de un enfermo curado por un médico que lo había ayudado a reír».

No queda rastro de Cloricio y su libelo en las enciclopedias, se le ha omitido de cualquier índice bibliográfico e, incluso, el único resultado que arroja una búsqueda en Internet es el párrafo aludido. Es como si Umberto Eco lo hubiera traspapelado para la posteridad atribuyéndoselo a un autor ficticio, y, siguiendo las enseñanzas de su propio villano, no nos dejara leer documento tan esotérico.

Nadie sabe en qué época vivió Licurgo, si acaso lo hizo. Historiadores antiguos lo situaban cercano al siglo IX a.C., pero las evidencias arqueológicas discrepan. Proponen que tal vez haya existido unos cien años más tarde, a principios de los 700 a.C. La tradición dicta que fue el creador del estado espartano y el responsable de convertir a los laconios en una temida potencia bélica. Esto lo hizo bajo los auspicios del oráculo de Delfos, quien le aseguró que el pueblo gobernado con sus leyes sería célebre en la posteridad. Cuando finalmente culminó con su reforma política, Licurgo decidió volver con el oráculo y llevarle un agradecimiento en forma de tributo. Antes de partir les hizo prometer a todos los espartanos que guardarían sus leyes hasta que él volviera; le fueron fieles siempre, porque nunca regresó.

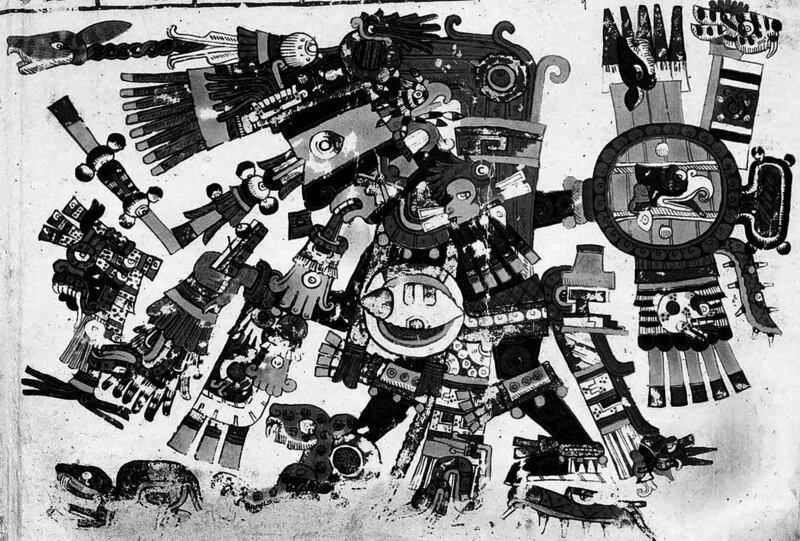

La burla y los mexicas

Tezcatlipoca —el Señor del espejo humeante—, en señal de respeto era invocado como «aquél que se burla de los humanos». Por sus travesuras —que consistían en dar riquezas, prosperidad, fortaleza y fama para arrebatarlas después— los primeros evangelizadores lo clasificaron como un espíritu chocarrero. No se detuvieron a pensar que se parecía mucho al dios de Job, e incluso al que en Génesis 9:6 confunde la lengua de los hombres.

La risa y los egipcios

Según la mitología egipcia, Ra —el dios del Sol— abandonó la corte celestial para recluirse en una cueva, ya que Babi —el dios de la fertilidad— lo había insultado diciéndole que su culto no tenía seguidores. Las otras divinidades, ansiosas de luz, expulsaron al maldiciente para reivindicar el honor de Ra, pero ni eso apaciguó su pataleta. Fue entonces que la diosa Hator —de quien se dice jamás experimentó la pena o el dolor— se dirigió a su guarida y empezó a bailar y a quitarse la ropa hasta que le mostró sus partes íntimas. A Ra le pareció tan gracioso que no pudo contener la risa, se puso de buen humor y volvió a iluminar el mundo. Este es el motivo por el cual, cada tanto, ocurren los eclipses solares.

Mitos, dioses y éxtasis

Un equívoco recurrente: la idea de que Dionisio es el dios de la Risa. Podría haberlo sido, su radio de influencia es muy extenso, es el arcano tutelar de todo el universo sonriente, festivo y alegre de la cosmovisión clásica. Pero lo cierto es que, a diferencia de Gelos, nunca se le designa de esta manera.

Dionisio es el dios del vino, la locura ritual y el éxtasis. En las bacanales, en medio de la borrachera y el delirio, la risa resultaba natural, necesaria, de ahí su vinculación; pero creo que podría tratarse de una risa diferente a la de Gelos. Con los misterios de Dionisio no se juega. Basta recordar el destino de Penteo, rey de Tebas, quien fuera castigado por proscribir su culto. El dios se encargó de hacerlo fisgonear en una fiesta exclusiva para las mujeres y, al ser descubierto, se le ajustició. Fue su propia madre quien le arrancó la cabeza.

La risa de Gelos es más prosaica, coloquial; es un «condimento del cansancio y del método de vida» laconio. A no ser que la distancia histórica me haga desvirtuar completamente su significado.

Los espartanos no sólo se entrenaban en la lucha, también buscaban la pericia en la agudeza verbal. Eso sugiere Plutarco al decir que los mayores acudían a los entrenamientos de los jóvenes para presenciar «las luchas y las bromas que se hacían unos a otros.» Al parecer, eran cualidades complementarias, ambas se practicaban en el gimnasio y un soldado laconio debía ser tan punzocortante con la espada como con la lengua.

Pensándolo bien, esto podría ser un embuste. Plutarco, un filósofo de Beocia, cita en el siglo I d.C. a Sosibio, un gramático que radicó en Egipto en el siglo III a.C. y cuya obra no sobrevivió. La fuente perdida menciona, al parecer, una efigie que fue mandada a construir en Lacedemonia por el legislador Licurgo, quien de haber existido realmente habría vivido en el siglo VIII a.C. Para Plutarco —mi único asidero concreto— la estatua ya era tan lejana como lo es para mí la Edad Media: territorio de milagros y aventuras fantásticas, el «érase una vez» de los cuentos de cuna. Así Licurgo —y no se diga el dios de la Risa— existe para mí más allá de lo histórico: habitan en el «no tiempo» de lo mítico.