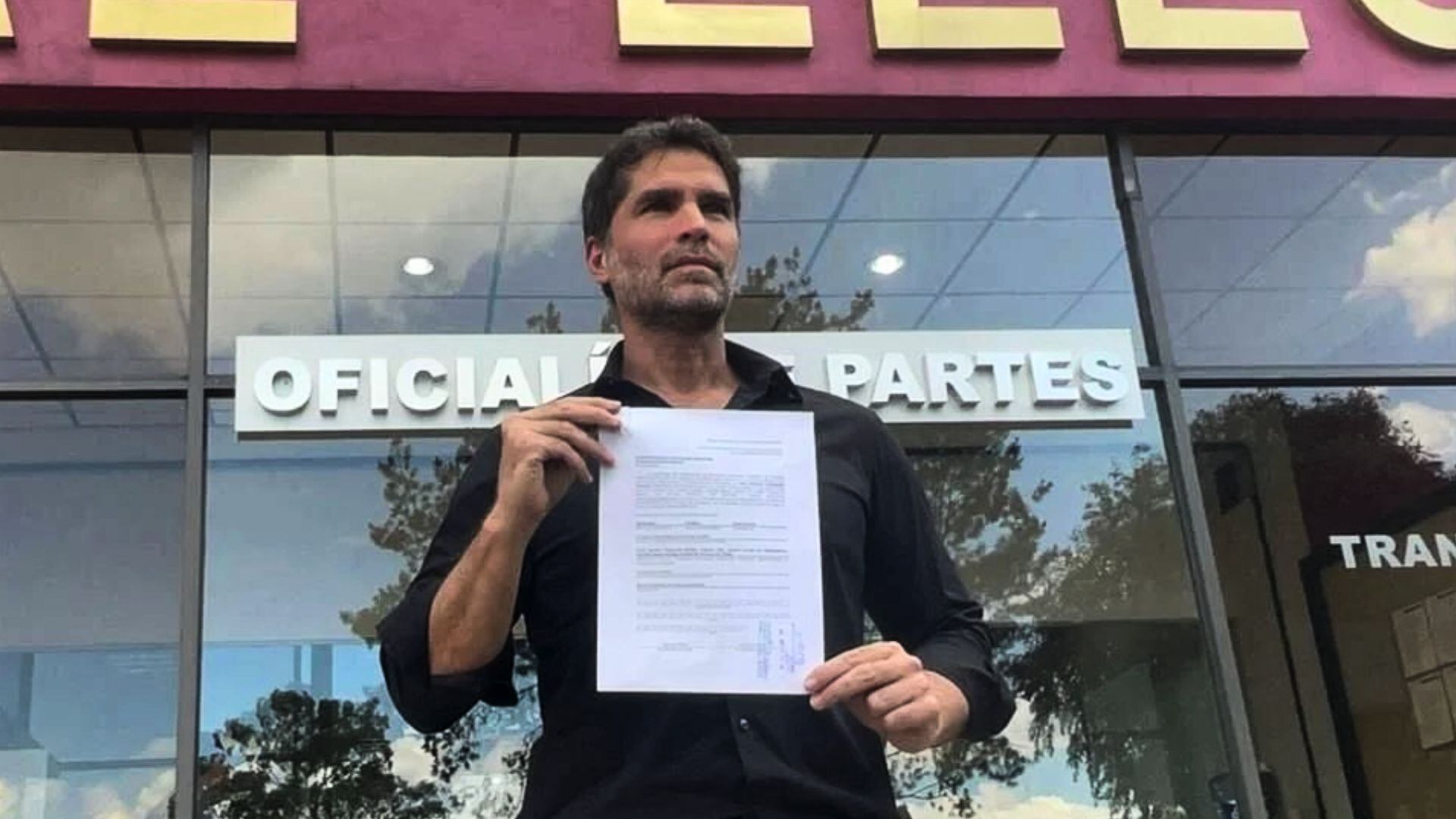

La semana pasada, en la fecha límite marcada por la ley para hacerlo, el activista Eduardo Verástegui se registró ante el INE como aspirante a Candidato Independiente a la Presidencia de la República en 2024, y causó cierto revuelo.

Verástegui, poco conocido en México como activista y recordado solo por ser miembro de una boyband el siglo pasado, hizo que pasaran desapercibidos los registros de los demás aspirantes a candidatos independientes (incluidos dos políticos profesionales de relevancia nacional) y atrajo sobre sí la atención del público interesado en el proceso electoral: su aparición tuvo (y tiene) simpatías, críticas y análisis; el debut soñado para un desconocido en el ambiente político.

Hay tres razones para explicar el interés que ha despertado el exmodelo y actor metido a político, más allá de la efervescencia natural del tema electoral, y la suma de ellas sugiere que su irrupción en la contienda debe ser vista con atención.

La primera tiene que ver con el nivel de estas precampañas, y de la política mexicana en general: la vara está muy baja. En un concierto de ocurrencias, una más no es mal vista, y si tiene sustento en el morbo suele ser incluso apreciada. Así pues, si una aspirante presidencial saltó a la fama disfrazándose de dinosaurio en el Senado, el nuevo aspirante bien puede proyectarse a partir de su pasado farandulero; si otra aspirante fue ungida a través de un báculo casi de juguete, el actor puede perfectamente salir a cuadro portando un rosario. Verástegui, como personaje, no es una anomalía: es la norma actual.

La segunda razón se refiere al uso de etiquetas caducas como “izquierda” y “derecha”: en México se recurre a ellas para definir perfiles y gobiernos en forma simplona, y el carril discursivo marcado como “derecha” ha estado vacío durante todo este siglo; ahora Verástegui lo tiene para correr solo, mientras las otras dos aspirantes se estorban en el carril marcado como “izquierda”.

La tercera tiene que ver con el perfil de Eduardo: él sí es un outsider, y esa categoría está pagando muy bien en los procesos electorales de Latinoamérica; el hartazgo con la política y muy en concreto con los partidos tradicionales, ha convertido la no pertenencia a esa casta en una suerte de certificación de legitimidad y, en el extremo del absurdo, de idoneidad para el cargo que se busque, sin importar de cuál se trate. Los 35 años de Sheinbaum metida en la política, y los 20 de Gálvez, aunados a la dependencia discursiva de ambas respecto a López, hacen lucir a Verástegui como el outsider que México esperaba.

Convendría, pues, atender al fenómeno político más que al personaje electoral: Eduardo Verástegui tiene detrás de él a poderosos intereses económicos e ideológicos, que están apostando por él a partir de estudios de opinión y análisis complejos; su aspiración, y eventual candidatura si consigue el millón de firmas que la ley manda, no es inocua para las otras contendientes. Para abrir un boquete en los discursos electorales del régimen y de la oposición partidista, Verástegui ni siquiera necesita colarse a la boleta: dispone, ya de cuatro meses, del internet móvil y casi 43 millones de pesos, para visibilizarse y mostrar que “sí hay de otra”. El efecto de esa proyección tocará al electorado, y condicionará su participación u omisión en las urnas en 2024.

CAMPANILLEO

El estreno de la película de moda, el registro ante el INE, y la adhesión tuitera del magnate de medios, no son casualidad.